Professionnels et partenaires

Pour agir ensemble. Espace réservé au réseau de santé publique montréalais et aux parties prenantes sectorielles, intersectorielles et universitaires.

Logement

État de la situation

Faits saillants :

- Un nombre croissant de ménages ne parvient pas à se loger convenablement dû à des ressources financières insuffisantes.

- Le manque de logements abordables fait en sorte que certains ménages consacrent une trop grande part de leur revenu pour se loger, compromettant ainsi la capacité de répondre à leurs autres besoins de base, notamment se nourrir.

- Le marché lucratif de la revente immobilière, pratiquée par des entreprises privées ou des individus, contribue à accentuer les inégalités.

- Les logements abordables adaptés aux personnes aînées à mobilité réduite sont très en demande, mais demeurent trop peu nombreux.

Informations générales

Le logement est un déterminant majeur de la santé des individus. L’accès à un logement sain et abordables ainsi qu’un logement situé dans un environnement extérieur de qualité est un enjeu, principalement pour les groupes de population les plus vulnérables. Les conditions de logement dans lesquelles vivent les individus peuvent influencer leur santé.

- La Direction régionale de santé publique (DRSP) est préoccupée par le manque d’accès à des logements sains et abordables, principalement pour les groupes les plus vulnérables de la population

- Un nombre croissant de ménages ne parvient pas à se loger convenablement, dû à des ressources financières insuffisantes ou en lien avec de la discrimination à l’égard de certains groupes de la population.

- Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, la proportion des ménages locataires est plus élevée que pour les ménages propriétaires. C’est 60 % des ménages qui sont locataires de leur domicile.

- Le logement est un important marqueur des inégalités sociales. Il agit comme intermédiaire entre le statut socioéconomique et la santé et renforce à son tour les inégalités de revenu (Centre Léa-Roback, centre de recherche sur les inégalités sociales de santé de Montréal, 2021).

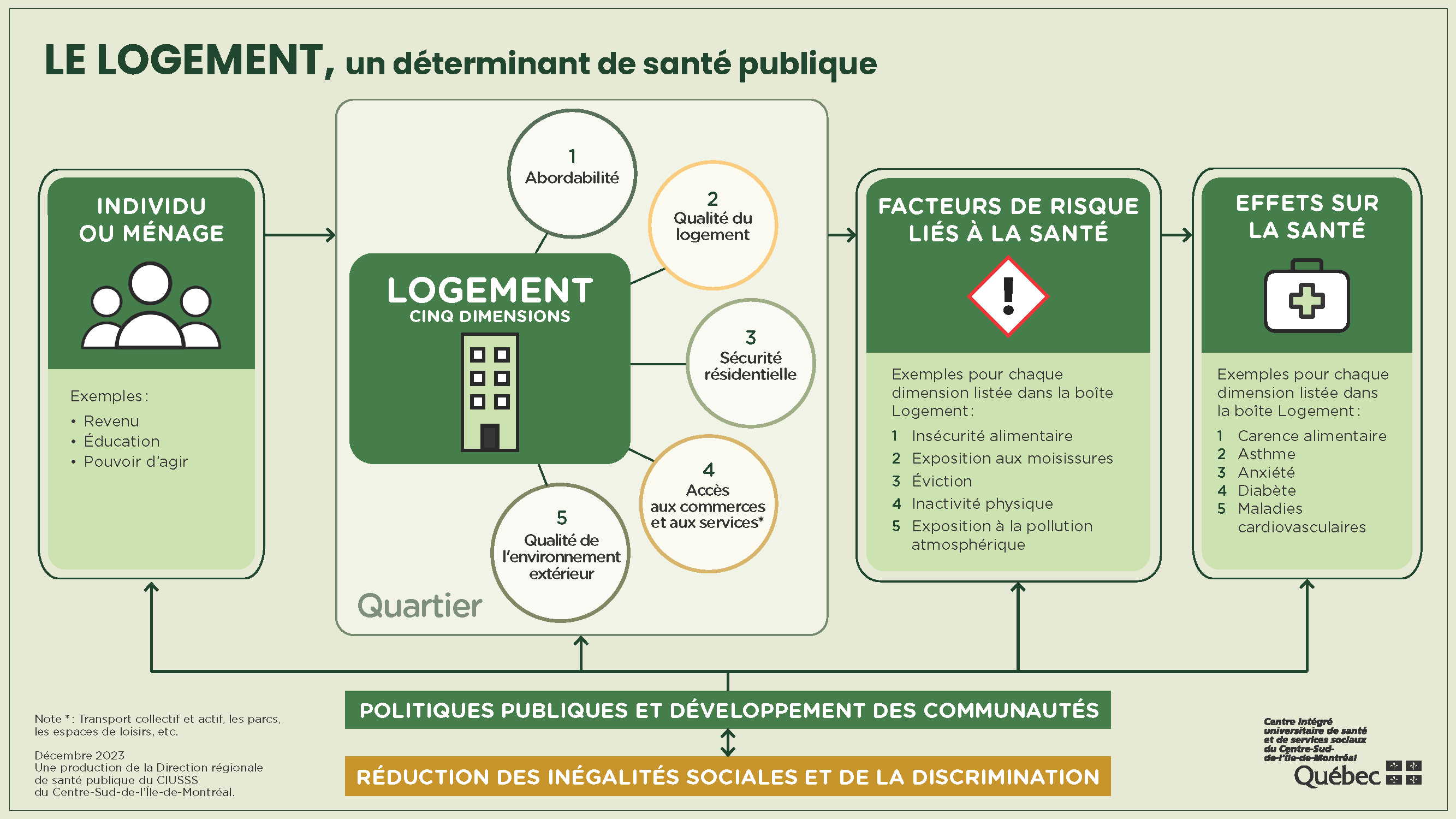

Modèle conceptuel : une approche globale et collabrative du logement

Le modèle conceptuel suivant a été développé pour représenter une vision globale des multiples dimensions du logement.

Le modèle se découpe en quatre composantes :

- l’individu ou le ménage,

- le logement et ses 5 dimensions,

- les facteurs de risque liés à la santé,

- les effets sur la santé.

> L’individu ou le ménage : Les caractéristiques socio-économiques des individus ou ménages déterminent les besoins et opportunités en matière de logement. Le revenu, l’éducation, la composition des ménages, le pouvoir d’agir et les caractéristiques individuelles (p.ex. : âge, sexe, origine ethnique) sont des exemples de caractéristiques influencent les conditions de logement dans lesquelles ils vivent.

> Le logement et ses 5 dimensions : Le modèle ci-dessous présente les 5 dimensions selon lesquelles se déclinent les activités de santé publique. Le logement est considéré comme un enjeu complexe dont les différentes dimensions s’influencent mutuellement.

> Les facteurs de risques liés à la santé ET les effets sur la santé : Les 5 dimensions du logement agissent sur la santé des individus de différentes façons. Tout dépendant de la condition de la dimension, celle-ci pourrait engendrer des facteurs de risques qu'augmentent la probabilité d’avoir des conséquences négatives sur la santé des individus et des ménages. Les effets sur la santé sont le résultat de l’interaction entre les dimensions du logement, les facteurs de risque et la vulnérabilité individuelle aux effets qui en découlent.

Ces quatre composantes sont en interaction continue avec le contexte social, politique, législatif incluant les politiques publiques et le développement communautaire. Les actions en faveur d’une diminution des inégalités sociales de santé et de la discrimination vont avoir une influence sur ce contexte et influencer à leur tour les différentes composantes du modèle. Le contexte offre à la fois des opportunités et des ressources d’action, mais comporte également des contraintes.

Les cinq dimensions du logement

1. Abordabilité

L’abordabilité du logement constitue un réel enjeu de santé publique puisque les ménages qui consacrent une trop grande part de leur revenu pour se loger parviennent difficilement à répondre aux autres besoins essentiels tels se nourrir, se déplacer et prendre soin de sa santé. À Montréal, actuellement, comme dans plusieurs villes du Québec, le nombre de logements abordables est insuffisant pour répondre aux besoins de la population.

Pour les ménages à faible revenu, consacrer une trop grande part de leur revenu pour se loger peut engendre une situation de stress ou être source d’anxiété, voire de dépression pour les individus, peut augmenter le risque de percevoir leur état de santé de façon négative et peut également contraindre les ménages à vivre de l’insécurité alimentaire. Le prix élevé des logements peut contraindre certains ménages à demeurer dans un logement en mauvaise condition ou trop petit, faute de pouvoir trouver un logement adéquat à prix abordable.

En général, le seuil de 30% est utilisé pour déterminer l’abordabilité d’un logement, mais d’autres seuils peuvent être utilisés selon le contexte. Le taux d’effort a comme limite de ne pas prendre en compte les réalités complexes des ménages, comme l’âge, le revenu, la composition du ménage, la stabilité d’emploi, les dépenses non-reliées au logement, etc.

Le logement abordable, incluant le logement social et communautaire, réduit les inégalités sociales de santé en offrant aux ménages, spécifiquement ceux à faible revenu ainsi qu’aux personnes ayant des besoins particuliers, des logements à un coût adapté à leur revenu, de qualité et de taille adéquate par rapport à la composition du ménage.

2. Qualité du logement

Un logement de qualité répond aux besoins du ménage qui l’occupe. Il se doit d’être:

- Sain et salubre

- Équipement de base fonctionnels (eau courante, chauffage, etc.)

- Suffisamment grand pour le nombre de personne qui y réside

- Salubre (voir définition insalubrité plus bas)

- Sans contaminants chimiques et radiologiques (radon, plomb, amiante, etc.)

- Confortable et résilient aux changements climatiques

- Température adéquate (4 saisons)

- Humidité relative

- Bruit

- Sécuritaire et adapté aux étapes de la vie

- Prévention des chutes

- Adapté aux personnes avec limitations physiques ou cognitives

Par exemple, à contrario, un logement insalubre a des effets néfastes sur la santé respiratoire, sur la santé mentale (stress) et sur l’état de santé global de ses occupants particulièrement chez certains groupes de population plus vulnérables : enfants, personnes aînées, personnes souffrant d’allergies, d’asthmes ou de maladies respiratoires chroniques.

Un logement non adapté aux capacités des occupants peut augmenter les risques de traumatismes non intentionnels, soit augmenter le risque de chutes et ou de blessures notamment chez les personnes ainées et les personnes à mobilité réduite.

3. Sécurité résidentielle

La sécurité résidentielle réfère, quant à elle, à la capacité des ménages de demeurer dans leur logement dans la mesure où ils le souhaitent. Elle diminue le stress et améliore la santé mentale, en plus de contribuer à la continuité de l’accès aux soins de santé, à la réussite éducative des enfants tout en permettant le développement et le maintien d’un réseau social qui contribue au bien-être et à la qualité de vie.

Au contraire, les ménages qui se trouvent en situation d’instabilité résidentielle (par exemple éviction du logement) peuvent développer des problèmes de santé mentale (anxiété, dépression) ainsi que vivre de l’isolement social et de l’exclusion.

Les conséquences sur la santé de l’instabilité résidentielle peuvent être nombreuses et variées :

- Effets négatifs sur la santé physique et psychologique (ex.: insomnie, anxiété, stress, aggravation de problème de santé mentale préexistant, changement dans des habitudes de vie qui peut interférer avec l’autogestion des maladies chroniques).

- Effets négatifs sur les conditions de vie, la qualité de vie et la participation sociale : perte du réseau social et du sentiment d’appartenance à la communauté, insécurité, difficultés financières (% du revenu dédié au logement pour les ainés, appauvrissement et effet sur la capacité d’agir et de combler les autres besoins essentiels).

4. Accès aux commerces et services | Environnement bâti

L'accessibilité physique et économique aux services (pôles d’emplois, d’éducation, d’alimentation, de santé, etc.), aux commerces et aux infrastructures (transport collectif, transport interurbain, trottoirs et pistes cyclables, équipement de loisirs, parcs et espaces verts, etc.) permet de répondre facilement aux besoins de base de la population. Plusieurs conséquences peuvent affecter la santé des ménages qui n’ont pas d’accès aux commerces, infrastructures et services essentiels : insécurité et carence alimentaire, isolement social, sédentarité, etc.

L’environnement bâti se définit comme « tout élément de l’environnement physique construit ou aménagé par l’être humain. Un environnement bâti propice à la santé favorise le développement de la communauté, l’épanouissement des individus et le développement durable, en plus d’avoir le potentiel de réduire les inégalités sociales de santé»1.

Les diverses composantes de l’environnement bâti, notamment l’aménagement des quartiers, les systèmes de transport et l’accès à des commerces, des services et des espaces de loisirs, contribuent au maintien d’une population en santé. L’environnement bâti a le potentiel d’améliorer ou, au contraire, de nuire à la santé de la population, par l’intermédiaire des habitudes de vie et de l’exposition à des nuisances environnementales.

Lien vers une publication d'intérêt : Portrait des environnement bâtis autour des milieux de vie collectifs pour personnes aînées à Montréal

5. Qualité de l’environnement extérieur

Une bonne qualité de l’environnement extérieur est essentielle pour assurer la santé de la population. Le bruit environnemental et la pollution de l’air sont des nuisances qui peuvent affecter négativement la santé des personnes occupant des logements limitrophes. Le transport et les zones industrielles sont des sources importantes de bruit environnemental et de pollution de l'air. Parmi les conséquences liées à l’exposition au bruit environnemental, on compte : la perturbation du sommeil, l’hypertension et d’autres maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, les conséquences liées à l'exposition de la pollution de l'air se manifestent par des symptômes respiratoires et cardiovasculaires, une hausse de la mortalité cardiopulmonaire et par cancer ainsi que de l’asthme chez l’enfant.

L’environnement extérieur peut présenter plusieurs contaminants qui peuvent être présents dans l’air, dans l’eau ou dans les sols. Les contaminants peuvent être de nature chimique (ex. : plomb, solvants), physique (ex. : bruit, chaleur, radon, champs électromagnétiques) ou biologique (ex. bactéries, moisissures). Chaque contaminant présent dans l’environnement a des effets spécifiques sur la santé qui varient en fonction du degré et de la fréquence d’exposition de la population.

Certaines expositions peuvent être, par exemple, concentrées autour de certains secteurs et exposer de façon plus importante certains groupes, accentuant ainsi les inégalités sociales de santé.

Thèmes associés

Consultez les résultats du projet de recherche collaboratif La facture collective de la crise du logement. Plusieurs fascicules paraîtront dans les prochaines années.

Dernière mise à jour: 2025-09-02